Integration gelingt selten von allein. Deshalb hat Tobias Merkle die Idee der Hoffnungshäuser initiiert. In ihnen leben Geflüchtete mit Menschen zusammen, die in Deutschland bereits verwurzelt sind. Ein Drehbuch für die gelungene Integration haben sie auch hier nicht, wohl aber ein aktivierendes Wohnkonzept – mit viel Engagement aller Bewohner:innen.

Rimmon ist unzufrieden. Der ungebrannte Ton in seiner Hand bleibt unförmig, da kann der Achtjährige kneten wie er will. Wie soll daraus nur ein Motorrad werden? Etwas verloren blickt er zu den anderen Tischen. Dort formen, drücken und modellieren sechs andere Kinder ihre Tonfiguren. Leonie Seyeddena, die hier als Bundesfreiwillige arbeitet, erkennt Rimmons Ratlosigkeit – und kommt zu ihm an den Tisch. Die beiden sprechen kurz miteinander, dann legen sie gemeinsam los. Am Ende des Tages wird er glücklich strahlen.

Diese kleine Begebenheit im Hoffnungshaus Konstanz beschreibt im Kleinen, was sie hier in Konstanz mit der kulturellen Vielfalt im Großen gestalten wollen. „Aus unserer Sicht gelingt Integration nur in gelebter Gemeinschaft, wenn echte Beziehungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen entstehen“, sagt Angelika Röhm, die als Vorständin der Hoffnungsträgerstiftung die Programme und Standorte verantwortet.

Inzwischen hat die Stiftung mit dem Vermögen von Gründer Tobias Merkle, mit Zustiftungen und Spenden 34 Hoffnungshäuser mit insgesamt 252 Wohnungen an zehn Standorten errichtet. Die Idee: In jedem Hoffnungshaus leben jeweils zur Hälfte Geflüchtete und in Deutschland verwurzelte Menschen zusammen. Aktuell sind das 700 Menschen aus 35 Staaten.

So auch das Ehepaar Rafea und Zarifa Mokhammad aus Afghanistan. Sie leben seit September 2022 mit ihren Töchtern Asra und Rael sowie ihrem in Deutschland geborenen Sohn Emad in einer Dreizimmerwohnung in einem der sechs Konstanzer Hoffnungshäuser.

„Wir haben lange in Russland nahe der ukrainischen Grenze gelebt, sind 2021 aber nach Deutschland geflohen“, sagt der 50-Jährige. Denn in der Grenzstadt Belgorad war die Lage schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine angespannt. Über die gemeinsamen Erlebnisse erzählt er auf Russisch, dafür reichen seine Deutschkenntnisse noch nicht aus. Einen Deutschkurs hat er besucht, ein weiterer steht ihm gerade nicht offen. Er übt die Sprache nun mit den Kolleg*innen bei der Arbeit. Seine Frau Zarifa nimmt zweimal pro Woche an einem Online-Sprachkurs teil, den die Stiftung entwickelt hat.

Während Rafea und seine Frau Zarifa erzählen, sitzt Roland Eberle auf dem Boden und spielt mit Asra und Rael. Dass die Familie so schnell ein Zuhause, eine Ausbildung und Arbeit gefunden hat, hängt auch viel von ihm und seiner Frau Andrea ab. Sie sind die Standortleiter*innen. Auch das gehört zum Konzept: Sie leben im Hoffnungshaus mit und organisieren als Angestellte der Stiftung das gemeinschaftliche Zusammenleben aller Bewohner*innen.

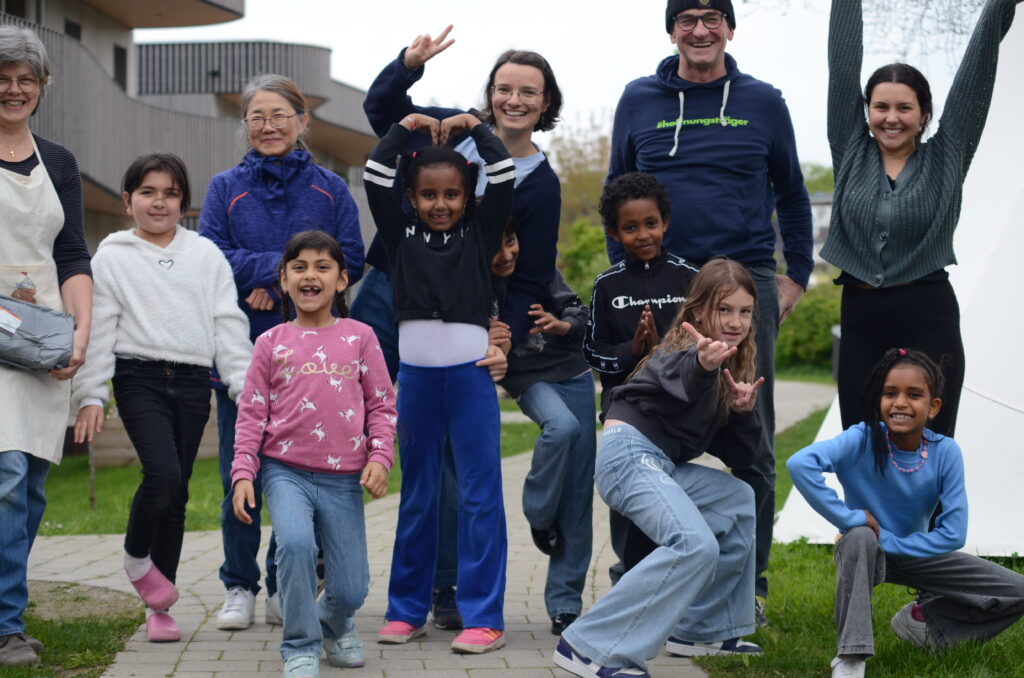

„Wir wählen die BewerberInnen für die Wohnungen aus, beantworten Fragen, moderieren Konflikte“, sagt Roland Eberle. Sie organisieren gemeinsame Aktivitäten wie Wanderungen, einen Männerausflug nach Tübingen oder den heutigen Töpfernachmittag für Kinder und Jugendliche. Außerdem sind sie mit Ämtern und Behörden vernetzt, engagieren sich im Stadtteil und halten Kontakt zu den Nachbarn. „Anfangs gab es hier Ängste, dass auf dem Gelände eine Flüchtlingsunterkunft entstehen könnte. Die haben sich längst gelegt“, erzählt Eberle mit badischem Akzent, „der dabei ganz hilfreich gewesen sei“.

Genauso kommt es auf die Bewohner*innen selbst an, die mit ihrem Engagement für die Gemeinschaft das Zusammenleben aktiv mitbestimmen. Eine von ihnen ist Gisela Kammerer. Die 66-Jährige ist nach dem Tod ihres Mannes ganz bewusst in eines der Konstanzer Hoffnungshäuser gezogen. „Als Christin ist es mir wichtig, nicht Däumchen zu drehen“, sagt sie. Vom Gründer Tobias Merkle hatte sie schon viel gehört. Also ist sie nach Konstanz gefahren, hat mit Roland Eberle gesprochen und ist dann im Juli 2022 eingezogen.

Kurz darauf wurden die Mokhammads ihre Nachbarn. „Mit Zafira übe ich einmal in der Woche Deutsch“, erzählt Kammerer. Schnell haben sich beide Seiten angefreundet. „Emad ist wie ein Enkel für mich, die Mädchen sind so anhänglich, das tut auch mir gut.“ Ihr selbst hat ihr ein anderer Nachbar gleich die Lampe an die Decke geschraubt. Sich gegenseitig zu helfen und zu achten ist ansteckend. „Wir vermieten Beziehungen, keine Wohnungen“, bringt es der Standortleiter Eberle auf den Punkt.

Gemeinsame Aktivitäten legen den Grundstein. Auch die Architektur spielt eine Rolle. Der Unterschied zu den Einfamilienhäusern im Süden könnte nicht größer sein. Während dort Zäune die Gärten parzellieren, zieht sich die freie Rasenfläche knapp 100 Meter an den vier Hoffnungshäusern entlang. Ein Weg verbindet die Eingänge der zweigeschossigen Häuser. Er führt vorbei an einer Schaukel, einem Tipi, an Tischen, Bänken, einem Pizzaofen. Das alles haben die Bewohner*innen selbst errichtet. Das gemeinsame Werkeln hat Methode. „Die Gemeinschaft und der kulturelle Austausch stehen dabei im Vordergrund“, erklärt Eberle.

Eine aktive Gemeinschaft braucht jedoch auch Treffpunkte. Deshalb gibt es in jedem Ensemble aus Hoffnungshäusern eine Wohnung, in der Aktivitäten stattfinden. Wo Tonfiguren geknetet werden, wo sich Frauen zum Frühstück verabreden, die Anwohner*innen über Pläne und Ideen diskutieren und gemeinsam zum Beispiel ihre religiösen Feste feiern können.

Daneben gibt es ein Büro, in dem auch Pia Mößner sitzt. Die Sozialarbeiterin komplettiert das Team und lebt ebenfalls im Hoffnungshaus. Sie organisiert Sprachkurse, hilft bei Anträgen, kommuniziert mit Schulen. „Die größte Hürde sind die Behörden mit ihrer eigenen, oft schwer verständlichen Sprache, die auch Deutsche herausfordert“, sagt sie. Im Zweifel begleitet sie Geflüchtete zu Ämtern, Schulen oder ärztlichen Untersuchungen. „Dieses Maß an Unterstützung ist schon ein Privileg für unsere Bewohner:innen“, sagt sie.

Die Mokhammads und alle anderen wissen das sehr zu schätzen. „Wir können immer anklopfen und fragen. Das ist schon toll“, sagt Rafea Mokhammad. Er hat seinen Job dank der Unterstützung von Pia, Andrea und Roland gefunden. Auch deshalb konnte seine Familie seit der Flucht zur Ruhe kommen.

Dieses Angenommenwerden und Ankommenkönnen schafft die Grundlage für eine ernstgemeinte Integration, die auf Vertrauen basiert. Interkulturelles Leben entsteht dort, wo sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen, davon ist Vorständin Angelika Röhm überzeugt. Sie lebt seit acht Jahren im Hoffnungshaus im württembergischen Leonberg. „Mit meiner afghanischen Freundin habe ich einen echten Lern- und Entwicklungsweg zurückgelegt“, sagt sie rückblickend. Das geht weit über ehrenamtliches Engagement hinaus, weil es auch vom Herzen geleitet ist. Von einem solchen Austausch können beide profitieren. In Konstanz haben sie die Chance dazu.